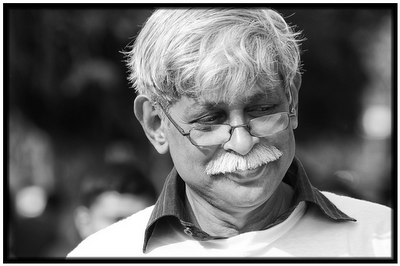

প্রোগ্রামিংয়ের আনন্দ: স্কুলের ছেলে মেয়েরা : মুহম্মদ জাফর ইকবাল

মাঝে মাঝে কাউকে কাউকে দেখেছি বিশাল কম্পিউটার ‘প্রোগ্রাম’ ঘাড়ে করে নিয়ে যাচ্ছেন- শুনে যারা অবাক হচ্ছে তাদের বলছি, তখন কম্পিউটার প্রোগ্রামিং করার জন্য সেটা কার্ডে পাঞ্চ করতে হতো, প্রোগ্রামটা কম্পিউটারে চালাতে হলে সেই কার্ডগুলো নিয়ে যেতে হতো। যার প্রোগ্রাম যত বড় তার কার্ডের বান্ডিল তত বিশাল! সেগুলো আসলেই ঘাড়ে করে নিয়ে যেতে হতো।

যাই হোক, আমাদের ক্লাসের দশজনকে একদিন স্ট্যাটিস্টিকেল ব্যুরো কিংবা এ ধরনের কোনো একটি প্রতিষ্ঠানে নিয়ে যাওয়া হল। সেখানে একজন কম্পিউটারের ওপর একটা লেকচার দিলেন, তারপর এক বান্ডিল কম্পিউটার কার্ড কোথায় জানি ঠেসে দিলেন, কার্ডগুলো ঘ্যাচ ঘ্যাচ করে কোথায় জানি অদৃশ্য হয়ে গেল। খানিকক্ষণ পর তিনি জানালেন, প্রোগ্রামটা সাফল্যের সঙ্গে ‘রান’ করেছে।

কী ঘটেছে, কী হয়েছে আমরা কিছুই বুঝতে পারলাম না। আমি উঁকি-ঝুঁকি মেরে ঘরের ভেতরে কম্পিউটার নামক বস্তুটা দেখার চেষ্টা করলাম। বিশাল ঘরের বাইরে আমরা দাঁড়িয়ে আছি, ভেতরে কী আছে জানি না।

তাই কম্পিউটার নামক বস্তুটা আর নিজের চোখে দেখা হল না, তাতে অবশ্য আমাদের কোনো ক্ষতি হল না। কম্পিউটারের ওপর জ্ঞান অর্জন করে খুবই গম্ভীরভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ে ফিরে এলাম। বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যান্য ছাত্রছাত্রী হিংসাতুর দৃষ্টিতে আমাদের দিকে তাকিয়ে রইল!

এর কিছুদিন পর আমি পিএইচডি করার জন্য আমেরিকা চলে এসেছি। যে নিউক্লিয়ার ফিজিক্স ল্যাবরেটরিতে কাজ করি সেখানে প্রথমবার সত্যিকারের কম্পিউটার দেখতে পেলাম। দেয়াল ঘিরে এক মানুষ সমান উঁচু ঘরের একমাথা থেকে অন্য মাথাজুড়ে বিশাল কম্পিউটার! সেখানেও কার্ড পাঞ্চ করে প্রোগ্রামিং করতে হয়। আমিও প্রোগ্রামিং শুরু করেছি। দেখতে দেখতে আমারও বিশাল বিশাল কার্ডের বান্ডিল জমা হতে শুরু করল!

বছর খানেক পরে ঘরের এক মাথা থেকে অন্য মাথাজুড়ে থাকা বিশাল কম্পিউটার সরিয়ে নতুন একটা কম্পিউটার বসানো হল। সেটা আকারে অনেক ছোট, স্টিলের আলমিরার সাইজ। কম্পিউটারের ঘরটা ফাঁকা ফাঁকা লাগতে থাকে। শুধু তাই নয়, কার্ড পাঞ্চ করার যন্ত্র, কার্ড রিডার সব উধাও হয়ে গেল।

এখন আমাদের রুমে রুমে ছোট ছোট টেলিভিশনের মতো মনিটর, সঙ্গে একটা কী-বোর্ড দেয়া হল। আমরা নিজেদের রুমে বসে কম্পিউটারে প্রোগ্রাম চালাতে পারি, দেখে আমরা ‘হাঁ’ হয়ে গেলাম। দূর দূর থেকে মানুষজন এই প্রযুক্তি দেখার জন্য আমাদের ল্যাবরেটরিতে আসতে থাকে।

আমি তখন আমার পিএইচডির জন্য কাজ করছি, মাঝে মাঝেই কম্পিউটারে কাজ করতে হয়, তখন হঠাৎ আবিষ্কার করলাম আমার প্রফেসর আমাদের গ্রুপের জন্যই একটা কম্পিউটার কিনে ফেলেছেন। একেবারে খেলনার মতো কম্পিউটার টেবিলের ওপর রাখা যায়। দেখে আমি হতবাক হয়ে গেলাম।

আমি সেটাতে কাজ করি, যে ক্যালকুলেশন করার জন্য মাথার চুল ছিঁড়ে ফেলেছি সেটা এখন চোখের পলকে করে ফেলা যায়। একদিন ল্যাবরেটরিতে কিছু একটা কাজ হচ্ছে, আমি ঢুকতে পারছি না, কম্পিউটারে কাজ করতে পারছি না।

উপায় না দেখে কম্পিউটার আর মনিটরটা একটা ট্রুলির ওপর তুলে ঠেলে ঠেলে আমার অফিসে নিয়ে যাচ্ছি, আমার একজন প্রফেসর কিছুক্ষণ ‘হাঁ’ করে আমার দিকে তাকিয়ে রইলেন, তারপর বললেন, ‘আমি নিজের চোখে এই ঘটনাটি দেখছি! বিশ্বাস হচ্ছে না।’ আমি জিজ্ঞেস করলাম, ‘কী বিশ্বাস হচ্ছে না?’ প্রফেসর বললেন, ‘একজন মানুষ আস্ত কম্পিউটার এক ঘর থেকে আরেক ঘরে নিয়ে যাচ্ছে! কি অবিশ্বাস্য ঘটনা!’

কিছুদিন পর সেই অবিশ্বাস্য ঘটনা থেকেও অবিশ্বাস্য ঘটনা ঘটল। শুনতে পেলাম স্টিভ জবস নামের একজন মানুষ তার ‘আপেল’ কোম্পানি থেকে ম্যাকিন্টশ নামে একটা কম্পিউটার তৈরি করেছেন, সেটা হাতে করে নেয়া যায়।

শুধু তাই নয়, সেই অবিশ্বাস্য যন্ত্রটি অনেক ডিসকাউন্টে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের কাছে বিক্রি করা হবে। আমি শুনে মোটামুটি ক্ষেপে গেলাম, ঠিক করলাম যেভাবেই হোক সেটা কিনতে হবে। পিএইচডি স্টুডেন্টদের মাসিক বেতন খুব কম, কষ্ট করে কোনোমতে খেয়েপরে থাকা যায়।

কিন্তু ততদিনে বিয়ে করে ফেলেছি, আমার স্ত্রীও আমার সঙ্গে পিএইচডি করছে, সে কীভাবে কীভাবে আমার জন্য কিছু ডলার ম্যানেজ করল এবং সেটা দিয়ে আমি ম্যাকিন্টশ নামের সেই কম্পিউটারটা কিনে আনলাম। সেই থেকে আমার জীবনটা অন্যরকম হয়ে গেল।

প্রথম যেদিন নিজের হাতে তৈরি করা ফন্টে সেই কম্পিউটারের স্ক্রিনে বাংলা লেখা দেখতে পেলাম, আমি সেই দিনটির কথা কোনোদিন ভুলতে পারব না। একজন মানুষের জীবনে একেবারে নিজের জন্য ব্যক্তিগত একটা কম্পিউটারের চেয়ে বড় একটা কিছু হতে পারে বলে আমার জানা নেই। সৃষ্টিশীল কাজের জন্য এর থেকে বড় কিছু আমি আমার জীবনে পাইনি!

মজার কথা হচ্ছে, এখন যারা ডেস্কটপ কিংবা ল্যাপটপ ব্যবহার করে তারা নিশ্চয়ই আমার সেই ম্যাকিন্টশ কম্পিউটারের কথা শুনে হাসতে হাসতে মারা যাবেন। সেই কম্পিটারের অপারেটিং সিস্টেম, লেখালেখির জন্য ওয়ার্ড প্রসেসর এবং ছবি আঁকার জন্য একটি সফটওয়ার সবকিছু থাকত একশ’ আটাশ কিলোবাইটের একটা ফ্লপি ডিস্কে! (না, আমি মেগাবাইট লিখতে গিয়ে ভুল করে কিলোবাইট লিখে ফেলিনি! আসলেই একশ’ আটাশ কিলোবাইট। সেই ফ্লপি ডিস্কে তারপরও কিছু জায়গা রাখা হতো নিজের কাজকর্ম রাখার জন্য!)।

২.

এতক্ষণ যে কথাগুলো লিখেছি সেটা হচ্ছে ভূমিকা। এখন আসল কথায় আসি।

দেশের সবাই জানে কিনা জানি না, আমাদের দেশে হাইস্কুলের ছেলেমেয়েদের জন্য কম্পিউটারের প্রোগ্রামিং প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছে।

আমরা যখন প্রথম এ দেশে গণিত অলিম্পিয়াড শুরু করেছিলাম তখন কখনও কল্পনা করিনি এত সাড়া পাব, এত ছেলেমেয়ে অংশ নেবে। আমি নিজে যদি কখনও এ ধরনের অলিম্পিয়াড বা প্রতিযোগিতায় উপস্থিত থাকি তাহলে সারাক্ষণই ছেলেমেয়েদের বোঝাই, প্রতিযোগিতাটা আমাদের মূল উদ্দেশ্য নয়, আমাদের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে একটা উৎসব!

যাই হোক, হাইস্কুলের ছেলেমেয়েদের এই প্রোগ্রামিং প্রতিযোগিতাটাও মোটামুটিভাবে একটা উৎসবের মতো। সিলেট এলাকায় এ উৎসবটির আয়োজন করা হয়েছিল আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়

ঠিক তখন সিলেট এলাকায় জঙ্গিদের বিরুদ্ধে অভিযান চলছে, সারা শহরে এক ধরনের টেনশন। শত শত ছেলেমেয়েকে নিয়ে এরকম অনুষ্ঠান না করার জন্য আইনশৃঙ্খলা বাহিনী উপদেশ দিচ্ছে।

তার মাঝেই শত শত ছেলেমেয়ে সময়মতো হাজির হয়ে গেছে। আয়োজক আমাদের বিভাগের তরুণ শিক্ষকরা, তারা আমাকে ডেকে নিয়ে গেল স্কুলের ছেলেমেয়েদের সঙ্গে কথা বলার জন্য। আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর রক্তচক্ষু না দেখার ভান করে আমি ছেলেমেয়েদের সঙ্গে ঘণ্টাখানেক কথা বলেছি। তারা আমাকে যে কথাগুলো বলেছে সেই কথাগুলো সবাইকে জানানোর জন্য আমি এই বিশাল ইতিহাস লিখতে বসেছি।

ছেলেমেয়েরা আমাকে বলেছে, তাদের অভিভাবকরা মোটেই চান না যে তারা কম্পিউটারে প্রোগ্রামিং করা শিখুক। তাদের বাবা-মায়েরা চান ছেলেমেয়েরা কোচিংয়ে, প্রাইভেটে মাথা গুঁজে পাঠ্যবই মুখস্থ করতে থাকুক, কারণ তাদের ধারণা কম্পিউটার প্রোগ্রামিং শিখে কোনো লাভ নেই। বাবা-মায়ের ধারণা, জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য হতে পারে পরীক্ষায় জিপিএ ফাইভ পাওয়া।

ছেলেমেয়েদের কথা শুনে আমি একই সঙ্গে বিস্ময় ও আতঙ্ক অনুভব করেছি। এটি কেমন করে সম্ভব যে আমাদের দেশের ছেলেমেয়েদের বাবা-মায়েরা এত বড় একটা ভুল ধারণা নিয়ে থাকতে পারেন।

আমি বিষয়টা নিয়ে যখন একটু চিন্তা করেছি তখন আমার মনে পড়েছে এই বয়সী ছেলেমেয়েরা আমার কাছে মাঝে মাঝেই আরও একটা অভিযোগ করেছে, তারা বলেছে তাদের বাবা মায়েরা পাঠ্যবইয়ের বাইরে অন্য কোনো বই পড়তে দেন না। আমি তাদের বলি, একজনকে বই পড়তে না দেয়া আর খেতে না দেয়ার মাঝে কোনো পার্থক্য নেই।

কোনো বাবা-মা যদি তার সন্তানকে না খেতে দিয়ে মেরে ফেলতে চান, তখন চুরি করে হলেও কিছু খেয়ে প্রাণটা বাঁচিয়ে রাখার মাঝে যেরকম কোনো দোষ নেই, ঠিক সেরকম চুরি করে, গোপনে বাথরুমে বসে, গভীর রাতে চাদরের নিচে বাতি জ্বালিয়ে বই পড়ার মাঝে কোনো দোষ নেই। এ দেশের বাবা-মায়েরা আমাকে যতই শাপ-শাপান্ত করুক না কেন, আমি ছেলেমেয়েদের যে কোনো মূল্যে বই পড়ার কথা বলে এসেছি এবং বলে যাব।

কম্পিউটার প্রোগ্রামিং শেখার বেলাতেও একই কথা বলা যায়। যারা কম্পিউটারে কোনো ধরনের প্রোগ্রামিং করেছে, তারা সবাই জানে বিষয়টা আসলে কিছু নিয়ম মেনে যুক্তিতর্ক বা লজিকের সাহায্যে কম্পিউটারকে কিছু নির্দেশ দেয়া ছাড়া আর কিছু নয়। যারা কাজটি করে, দেখতে দেখতে তাদের যুক্তি বা লজিকমাফিক কাজ করার ক্ষমতা বেড়ে যায়। কাজটি করার জন্য মস্তিষ্ককে ব্যবহার করতে হয়, তাই তাদের মস্তিষ্ক দেখতে দেখতে শানিত হয়ে যায়। একটি ছেলে বা মেয়ে যত বেশি তার মস্তিষ্ককে চিন্তা করার জন্য কাজে লাগাবে, তার মস্তিষ্ক তত বেশি শানিত হয়ে উঠবে- এটা বোঝার জন্য কাউকে রকেট সায়েন্টিস্ট হতে হয় না।

কম্পিউটারের সামনে বসে ফেসবুক করা যতখানি খারাপ, প্রোগ্রামিং করা ঠিক ততখানি ভালো। সবচেয়ে বড় কথা, যে ছেলে বা মেয়েটি প্রোগ্রামিং করতে শিখে গেছে, তার সামনে একটা নতুন জগৎ খুলে দেয়া হয়েছে- সেই জগতে সে কী করবে, কতখানি করবে তার কোনো সীমারেখা বেঁধে দেয়া নেই। মস্তিষ্ক ব্যবহার করতে অনক সময় এক ধরনের পরিশ্রম হয়; অন্যদের কথা জানি না, আমার নিজের বেলায় ঠিক তার উল্টো। ক্লান্তির কারণে যখন আমি কিছুই করতে পারি না, একটা বই পর্যন্ত পড়তে পারি না, তখনও কোনো বিচিত্র কারণে আমি কম্পিউটার প্রোগ্রামিং করতে পারি। আমার জন্য সেটা এক ধরনের বিনোদন।

সেদিন একটি ছেলে আমার কাছে একটা ই-মেইল পাঠিয়েছে। সে লিখেছে, তার খুব প্রোগ্রামিং শেখার ইচ্ছে, কিন্তু তার বাবা তাকে বলছেন সে প্রোগ্রামিং শেখার জন্য ছোট, তার এখনও বয়স হয়নি। কথাটি সত্যি নয়, প্রোগ্রামিং শেখার জন্য কোনো বয়সের দরকার হয় না। যারা লিখতে শিখেছে তারাই প্রোগ্রামিং করতে পারবে। সত্যি কথা বলতে কী, ছোট শিশু যারা এখনও লিখতে শেখেনি তারাও যেন কম্পিউটার প্রোগ্রামিংয়ে হাতেখড়ি করতে পারে সে জন্য বিশেষ প্রোগ্রামিংয়ের ভাষা তৈরি হচ্ছে, যেখানে বাচ্চারা ছবি বা নকশা জুড়ে জুড়ে প্রোগ্রামিং করতে পারে। এমআইটির মিডিয়া ল্যাবে আমি নিজে সেরকম একটা কাজ দেখে এসেছি।

এত কথা অবশ্য বলারও প্রয়োজন নেই, কম্পিউটার প্রোগ্রামিংয়ে বয়স যে কোনো বাধা নয় তার সবচেয়ে ভালো উদাহরণ আমাদের চোখের সামনে রয়েছে। প্রোগ্রামিং সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক অলিম্পিয়াডে আমাদের দেশের যে প্রতিযোগীরা মেডেল নিয়ে এসেছে তারা ক্লাস নাইনে পড়ে! শুধু তাই নয়, বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের ঘাগু প্রোগ্রামারদের যখন প্রতিযোগিতা হয় তখন মাঝে মাঝে এই ‘বাচ্চাদের’ তাদের সঙ্গে অংশ নেয়ার সুযোগ দেয়া হয়, তখন অবলীলায় তারা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছেলেমেয়েদের হারিয়ে দিতে পারে! কাজেই বয়সটি কোনো বাধা নয়, ছোট ছেলেমেয়েদের উৎসাহ থাকলেই তারা কাজ করতে শুরু করে দিতে পারবে।

যারা প্রোগ্রামিংয়ের কিছুই জানে না, তারাও যেন একেবারে শূন্য থেকে প্রোগ্রামিং শুরু করতে পারে সে জন্য চমৎকার কিছু বইও লেখা হয়েছে। কাজেই বিষয়টি আর জটিল নেই। প্রোগ্রামিংয়ে হাতেখড়ির জন্য দরকার এরকম একটা বই এবং একটা কম্পিউটার।

৩.

সত্যি কথা বলতে কী, প্রোগ্রামিং করার জন্য এখন কম্পিউটারেরও প্রয়োজন নেই, কারণ স্মার্টফোনেও প্রোগ্রামিং করার জন্য কম্পাইলার (যেটা ব্যবহার করে কম্পিউটার প্রোগ্রাম লিখে সেটা চালানো হয়) পাওয়া যায়। আমি চালিয়ে দেখেছি, ছোট কি-বোর্ডে আমার ভোটকা আঙুল দিয়ে সঠিক অক্ষর স্পর্শ করার জটিলতা ছাড়া আর কোনো সমস্যা হয়নি।

কাজেই বলা যেতে পারে, কম্পিউটার প্রোগ্রামিং করার বিষয়টি এই প্রথম শহরের সচ্ছল পরিবারের গণ্ডি থেকে বের হয়ে প্রত্যন্ত গ্রামের ছেলেমেয়েদের কাছে পৌঁছে গেছে। আমি মনে করি, এই প্রথমবার আমাদের দেশের ‘ডিজিটাল ডিভাইড’ দূর করার একটি সত্যিকারের সুযোগ এসেছে।

হাইস্কুলের ছেলেমেয়েদের প্রোগ্রামিং প্রতিযোগিতা আয়োজন করার সময় আমাদের মাথায় রাখতে হয় কয়টি ল্যাবরেটরিতে কয়টি কম্পিউটার আছে, তাই সর্বোচ্চ কতজনকে প্রোগ্রামিং করার সুযোগ দিতে পারব। সবাইকে সুযোগ দেয়া সম্ভব হতো না, আমার ধারণা ঠিকভাবে পরিকল্পনা করতে পারলে ইচ্ছে করলে এখন থেকে আমরা যতজন ইচ্ছা ততজনকে প্রোগ্রামিং প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে সুযোগ করে দিতে পারব।

ছেলেমেয়েরা শুধু বাসা থেকে তাদের বাবা-মা বড় ভাই-বোন কিংবা নিজের স্মার্টফোনটি নিয়ে হাজির হবে। একসঙ্গে সবচেয়ে বেশি প্রোগ্রামিং প্রতিযোগিতার একটি গিনেস রেকর্ড করাও এমন কিছু কঠিন নয়।

৪.

আমাদের এইচএসসির সিলেবাসে সি প্রোগ্রামিং নামে একটা বিষয় ছেলেমেয়েদের পড়তে হয়। যেহেতু দেশের সব কলেজে কম্পিউটার ল্যাবরেটরি নেই, তাই ছেলেমেয়েদের কখনোই সত্যিকার প্রোগ্রামিং করার সুযোগ হয়নি।

তাদের পরীক্ষা নেয়া হয় লিখিত পরীক্ষা দিয়ে। কম্পিউটার প্রোগ্রামিংয়ের লিখিত পরীক্ষা নেয়া যে কথা, খেলার মাঠে সাঁতারের পরীক্ষা নেয়া সেই একই কথা। পুরো বিষয়টা একটা বিড়ম্বনার মতো।

যে খুব সুন্দর নাচতে পারে তাকে যদি আমি বলি, তুমি কাগজে লিখে দাও নাচার সময় হাত-পা-মাথা-চোখ কখন কীভাবে নাড়াও, আমি তোমার নাচটি উপভোগ করব; আমি নিশ্চিত সেই মানুষ আর যাই করুক জন্মের মতো নাচা ছেড়ে দেবে। এখানেও সেই একই ব্যাপার- কম্পিউটার প্রোগ্রামিংয়ে লিখিত পরীক্ষার কারণে ছেলেমেয়েরা প্রোগ্রামিং সম্পর্কে শুধু যে ভুল ধারণা পাচ্ছে তা নয়, প্রোগ্রামিংয়ের ওপর বীতশ্রদ্ধ হয়ে উঠছে।

এই প্রথম একটা সুযোগ এসেছে সবাইকে সত্যিকারভাবে প্রোগ্রামিং শিখিয়ে তাদের সৃষ্টিশীলতার একটা নতুন জগতে নিয়ে যাওয়ার। আমাদের ছোট একটি জীবন, সময়টা যদি উপভোগ না করি তাহলে কেমন করে হবে?

ড. মুহম্মদ জাফর ইকবাল

০৬.০৪.২০১৭